मानव कौल का लिखा नाटक ‘पार्क’ पिछले कुछ बरसों से हिंदी का एक चर्चित नाटक रहा है। लोकप्रिय भी। ये हाल के बरसों में कई बार और कई रंग मंडलियों द्वारा खेला गया है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली (एनसीआर) के इलाके नोएडा के मैक्स सभागार में सचिन के जरयाल के निर्देशन में इसका को जो मंचन हुआ वो अलग तरह का था। मूल नाट्यालेख तो वही है जिसे दूसरे निर्देशकों ने भी किया है। लेकिन मुंबई के चित्रलेखा आर्ट्स थिएटर ग्रुप की ओर से हुई ये प्रस्तुति कुछ विशिष्ट थी। जिन्होंने दिल्ली में इसकी अलग अलग प्रस्तुतियां देखी हैं उनमें से कइयों को ये तुलनात्मक रूप से बेहतर लगा। इसका बच्चों से लेकर बड़ों ने लगभग समान भाव से आनंद लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है।

‘पार्क’ में तीन चरित्र हैं। पहला है उदय (अधिकल्प शर्मा)। वो एक ऐसे पार्क में पहुंचता है जहां तीन बेंचें हैं। उसके हाथ में एक किताब है। वो एक बेंच पर बैठकर अपने डॉक्टर को फोन करता है और वहां आने के लिए अनुरोध करता है। उसके बाद किताब पढ़ते हुए उसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही समय के बाद नवाज (नीतिश सिंह राठौर) वहां पहुंचता है और थोड़े समय इधऱ उधर देखने के बाद उससे कहता है कि वो उस बेंच से उठकर दूसरी बेंच पर चला जाए क्योंकि उसे उसी बेंच पर सोना है। दोनों के बीच थोड़ी तकरार होती है पर आखिरकार नवाज हुज्जत करने के बाद अलग बेंच पर जा बैठता है और किताब पढ़ने लगता है। उदय अपनी पसंदीदा बेंच पर सो जाता है।

नवाज वहां थोड़ी देर बैठकर पढ़ने में मन लगा ही रहा होता है कि एक तीसरा आदमी मदन उसगावकर (आदित्य दूबे) वहां आता है और उससे कहता है जाकर तीसरी बेंच पर बैठे। क्यों? ये पूछे जाने पर वो कहता है जिस बेंच नवाज बैठा हुआ है उस पर वो यानी मदन लगातार बैठता है। बात आगे बढ़ती है फिर दोनों के बीच झड़प शुरू होती है जो बढ़ती जाती है। शोर जब बहुत होने लगता है तो नवाज जागता है और दोनों को इस बात पर डपटने लगता है कि उसकी नींद में खलल डाली जा रही है।

अभी तक बात हंसी मजाक और ठिठोली की होती है। पर नवाज के हस्तक्षेप के बाद तीनों के बीच की जो बहस है उसका रंग धीरे धीरे राजनैतिक होने लगता है। इसी क्रम में बहस के दौरान इजरायल- फिलिस्तीन का मामला आता है, तिब्बत का इतिहास आ जाता है और फिर आदिवासियों के प्रश्न भी इस नाटक में प्रवेश कर जाते हैं। ये मसले उठते हैं कि आखिर फिलीस्तीन की जमीन पर इजरायल क्यों बसा, इजरायलियों का उस जमीन से क्या रिश्ता है, जो तिब्बती शरणार्थी होकर बाहर निकले वे कैसे अपने देश वापस नहीं पहुंच पाए और चीन ने कैसे उनके देश को हड़प-सा लिया, विकास के नाम पर भारत के आदिवासी क्यों बार बार विस्थापित होते रहे और आज भी हो रहे हैं? और इस सबके के साथ बात बार बार वहीं आ जाती है- कौन किस बेंच पर बैठेगा या किसका किस बेंच पर अधिकार है? राजनैतिक बहसबाजी चलती रहती है और इस दरम्यान कॉमेडी भी बरकरार रहती है। हर संवाद में या हर बहस के दौरान में ये नाटक हंसाता भी रहता है और दर्शकों को बांधे रखता है। यहां तक कि बच्चे भी इसे देखते हुए निरंतर खिलखिलाते रहे। जो लोग इसके राजनैतिक बहस को नहीं समझे वो भी नाटक का आनंद लेते रहे।

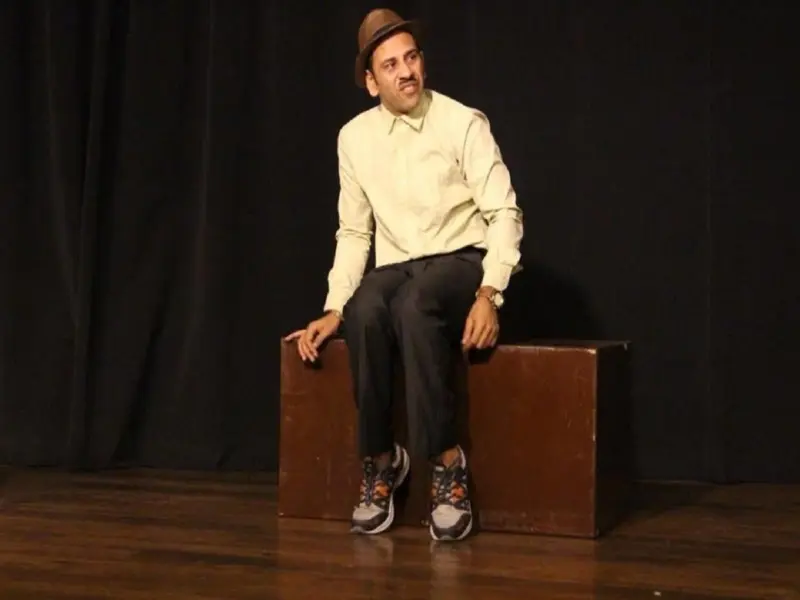

इसका एक बड़ा कारण रहा तीनों अभिनेताओं का अभिनय। उनके संवाद बोलने का तरीके, उनके छोटे छोटे हावभाव, उनके खड़े होने के अंदाज, चलने -बैठने की शैली. उनके बीच की हाथापाई – सबमें एक चुहल और शरारत थी। एक और बड़ी बात ये है कि ये न्यूनतम का नाटक है। जिसे अंग्रेजी में मिनिमलिज्म कहते हैं, उसका नाटक है। सिर्फ तीन चरित्र हैं और तीन बेंचें हैं। बाकी कोई मंजसज्जा नहीं है। प्रकाश व्यवस्था में भी ज्यादा लिफाफाबाजी नहीं है। वस्त्र विन्यास में भी सहजता है। यानी अभिनेता जिस कपड़े – शर्ट- पैंट को पहन कर घर से चलते है उसी को पहने नाटक करने आते हैं उसी को पहने अपने घर लौट सकते हैं क्योंकि उनको जो भी करना है वो अपने संवाद और हावभाव से करता है। हालांकि हर निर्देशक इस नाटक को अलग तरीके से करेगा, पहले किया भी है, लेकिन किसी भी निर्देशक को इसे करने के लिए किसी प्रकार के तामझाम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नाटक अभिनेता की परीक्षा तो है। अभिनेता चूका और नाटक गया।

मगर ये इसका एक पहलू है। इसके दूसरे पहलू भी हैं जो इसे वैचारिक रूप से अधिक मानीखेज बनाते हैं।

हालांकि मानव इतिहास के बारे में किसी तरह का सरलीकऱण नहीं किया जा सकता लेकिन चीजों को संक्षेप में समझने और समझाने की जरूरत भी होती है। इतिहास को कई नजरिए से पेश किया जाता है। इनमें एक ये है कि मनुष्य व्यक्ति के रूप में भी और समुदाय के तौर पर भी हमेशा अपने लिए एक ठिकाना ढूंढता रहता है। वो घर भी हो सकता है और एक देश भी। लेकिन ये भी होता रहा है कि जब कोई समुदाय एक जगह अपना बसेरा बसा लेता है तो दूसरे उसे मांगने, छीनने, हड़पने और हथियाने के लिए आ जाते हैं, पहले से बसे हुए को विस्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया मे हर जगह विस्थापन की प्रक्रिया चलती रहती है। आज भी चल रही है। होमलैड की धारणा इसी से जुड़ी है। पर होमलैंड कुछ होता है क्या?

नाटक में बेंच एक प्रतीक भर है। वो प्रतीक एक अस्थायी ठिकाने का भी हो सकता है, किसी समुदाय की दीर्घकालीन बसावट का भी हो सकता है, इजरायलियों-फिलिस्तीनियों- तिब्बतियों, आदिवासियों का ही नहीं सीरियाइयों- कुर्दों, अफ्रीकियों, श्रीलंकाई तमिलों- के ठिकानों का भी हो सकता है। ये सूची और भी लंबी हो सकती है। आशय ये कि दुनिया में भर में दखल और बेदखली का ये सिलसिला सदियों और सह्स्राब्ददियों से चल रहा है और जैसे कि आसार हैं भविष्य में भी चलता रहेगा। और इस कारण समाज, देश और दुनिया में लगातार झगड़े भी होते रहते हैं। `पार्क’नाटक आज समकालीन भारत में क्या हो रहा है उधर भी संकेत करता है। जैसे महाराष्ट्र या मुंबई में उत्तर भारतीयों को आए दिन कैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस ओर भी ये हौले से ले जाता है।

पर जैसा कि पहले कहा गया ये सब होता है उत्कृष्ट अभिनय से। तीनों ही अभिनेता इतनी कुशलता और दक्षता से अपनी भूमिकाएं निभाते हैं कि दर्शक इसे भूल भी जाता है कि वो कि राजनैतिक बहस से दो चार हो रहा है। उसे लगता है कि तीन लोग मंच पर जो कर रहे हैं वही उनका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त है। राजनैतिक और वैचारिक पहलू की ओर ध्यान नाटक समाप्त होने के बाद जाता है लेकिन उसके बाद देर तक मन में गूंजता रहता है।

हालांकि कुछ और पक्ष हैं जिनकी तरफ दर्शक का ध्यान जाना चाहिए। एक तो ये कि हम अपने घरो में या स्कूलों में विशेष बच्चों का खयाल किस तरह रखते हैं? जिनको विकलांग कह जाता है क्या उनके भीतर भी कुछ खासियतें होती हैं। क्या स्कूलों में उन बच्चों के साथ जिस तरह भेदभाव होता है उस पर समाज और राज्य का ध्यान नहीं जाना चाहिए? इसमें नवाज नाम का जो चरित्र हैं उसका बच्चा पांचवीं कक्षा में कई सालों से फेल हो रहा है। न शिक्षक उसकी तरफ ठीक से ध्यान देते हैं और न पिता। हालांकि ये पहलू देर तक नहीं टिकता क्योंकि नाटक की अवधि छोटी है। फिर भी इसे देखते हुए `तारे जमीन पर’ फिल्म की याद आ ही जाती है जिसमें आटिज्म के शिकार एक बच्चे को न उसके माता-पिता की संवेदना मिलती है और न स्कूल प्रशासन की।

‘पार्क’ की इस प्रस्तुति का अंत कुछ ऐसा है कि कुछ दर्शक ये न समझ पाएं कि क्या हुआ। एक तरह से ये एक खुला हुआ अंत है। हर दर्शक अपना अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। प्रसंग है कि शिक्षक मदन जिस बेंच पर बैठना चाहता है वहां से उसे अपने स्कूल की एक शिक्षिका के नहाए हुए बाल दिखते हैं और उसे लगता है कि जब वो महिला अपने बाल झाड़ती है तो उससे जो पानी निकलता है वो सीधे मदन के माथे पर पड़ता है। इसी कारण उसका माथा हमेशा गीला रहता है। मदन यही सोच सोच कर मगन रहता है। ये एक तरह से कई पुरुषों में व्याप्त 'वोयेरिज्म' की तरफ भी इशारा करता है। कई लोग होते हैं जो महिलाओं को ताड़ते रहते हैं। मदन भी वैसा ही है। नाटक के अंत में वो जाते हुए उदय के माथे को छूता है। क्या वो ये जानना चाहता है कि उदय का माथा गीला हुआ या नहीं, जैसा उसका होता है? इस बात को कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता दर्शक को। किंतु ये भी इस नाटक की खूबसूरती है। बस इतना समझ लेना है कि‘वोयेरिज्म’ मानव स्वभाव की गहरी मनोवैज्ञानक ग्रंथि है। ये कुछ में होती है लेकिन सबमें नहीं होती है। संकेत में इस बात रेखांकित किया गया है। अब ये दर्शक को तय करना है कि उदय को क्या महसूस हो रहा है। अगर इसे साफ साफ कह दिया जाता तो रहस्य खत्म हो जाता। नाटक का जादू भी।