A film is made with the heart, and the child’s gaze reveals the world in its purest form.

François Truffaut

In the innocence of a child, cinema finds its most profound poetry.

Abbas Kiarostami

बच्चे की निगाह से दुनिया को देखना दुनिया भर के निर्देशकों को अपनी ओर खींचता है। चाहे वह भारत में सत्यजीत रे की ‘पाथेर पांचाली’ (1955) हो, जो ग्रामीण बंगाल में गरीबी और संघर्ष के बीच मासूम बच्चों के छोटे-छोटे सपनों की झलक दिखती हो, या इटली के निर्देशक ज्यूसेपे टॉर्नाटोरे की ‘सिनेमा पैराडाइसो’ (1988) हो; जिसमें हम एक बच्चे के जीवन में प्रोजेक्टर चलाने वाले की अहमियत और सिनेमा के प्रति उसके गहरे प्यार को महसूस करते हैं। जैसे-जैसे दुनिया की बेहतरीन फ़िल्मों के पन्ने पलटते जाएंगे, जहां-तहां निर्मम दुनिया से जूझते बच्चों की संवेदनशील कहानियों पर निगाहें ठहर जाएंगी। फ्रांसुआ त्रूफो की ‘द 400 ब्लोज़’ (1959) में पेरिस के एक किशोर की अकेलापन और बगावत की कहानी जिस तरह से कही गई, उसे कालजयी फ़िल्म का दर्जा हासिल हुआ। गिलेरमो डेल टोरो के निर्देशक ‘पैन’स लैबिरिंथ’ (2006) में गृहयुद्ध के बीच एक बच्ची की कल्पनाओं और हकीकत के बीच टकराव को दर्शाती है। इसाओ ताकाहाता की फिल्म ‘ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज’ (1988) में युद्ध के बीच भूखे और बेघर बच्चों की कहानी है। ब्रिटेन के निर्देशक केन लोच की ‘केस’ (1969) में एक गरीब लड़के और उसके पंछी साथी की साझा आज़ादी की तलाश दिखाई गई है। ‘बीस्ट्स ऑफ द सदर्न वाइल्ड’ (2012) अमेरिकी फिल्ममेकर बेन ज़ेटलिन की फ़िल्म है, जिसमें अमेरिका के एक छोटे इलाके में रहने वाली छोटी बच्ची हच और उसके पिता की कहानी है, जहां वे बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के बीच अपने जीवन और समुदाय को बचाने की कोशिश करते हैं।

ईरान तो ऐसी फ़िल्मों के लिए मशहूर है, यहां का सिनेमा अक्सर समाज को बच्चों की नज़र से दिखाता है, जहाँ मासूमियत और संघर्ष दोनों साथ-साथ चलते हैं। जफ़र पनाही की ‘द व्हाइट बैलून’ (1995) में एक छोटी बच्ची सोने की मछली खरीदना चाहती है लेकिन छोटी-छोटी अड़चनें पूरे समाज का आईना बन जाती हैं। माजिद मज़ीदी की ‘चिल्ड्रन ऑफ हेवेन’ (1997) भाई-बहन के रिश्ते की मार्मिक कहानी है, जहाँ एक जोड़ी जूते गुम हो जाने पर दोनों उसी को बाँटकर स्कूल जाते हैं। माजिद मज़ीदी की ही ‘द कलर ऑफ पैराडाइज़’ (1999) में एक अंधे बच्चे की संवेदनशीलता और उसके पिता के साथ संबंध दिखाए गए हैं। अब्बास किरोस्तामी की ‘व्हेयर इज़ द फ्रेंड्स हाउस?’ (1987) दोस्त की कॉपी लौटाने के लिए एक बच्चे की यात्रा दोस्ती और जिम्मेदारी की मिसाल बन जाती है। वहीं बहमान घोबादी की ‘टर्टल्स कैन फ्लाई’ (2004) युद्ध और शरणार्थी जीवन में फँसे बच्चों के टूटे सपनों और साहस को सामने लाती है। इन फ़िल्मों में बच्चे केवल किरदार नहीं, बल्कि पूरे समाज और उसके संकटों के प्रतीक बन जाते हैं।

भारतीय सिनेमा में बच्चों के नज़रिए से कहानियाँ कम ही दिखाई देती हैं। कुछ चुनिंदा फ़िल्मों को याद करें तो वे हमें मासूम निगाहों से भारतीय समाज को देखने का मौका देती हैं। राज कपूर की ‘बूट पॉलिश’ अनाथ बच्चों पर फोकस है और उनके संघर्ष और उम्मीदों को सामने लाती है। राज कपूर अपनी मुख्यधारा की फ़िल्मों में भी बच्चों पर काफी फोकस करते हैं। ‘आवारा’ और ‘मेरा नाम जोकर’ का बड़ा हिस्सा बचपन पर केंद्रित है। सन 1960 में आई सत्येन बोस की फ़िल्म मासूम बिल्कुल ‘बूट पॉलिश’ के अंदाज़ में अनाथ बच्चों के संघर्ष की कहानी कहती है। वहीं शेखर कपूर की ‘मासूम’ वयस्कों के संसार में रिश्तों के उलझे ताने-बाने के बीच बच्चे के जीवन और मन पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को दिखाती है। ‘स्टेनली का डब्बा’ स्कूली जीवन के अनदेखे पहलू खोलती है, जबकि ‘तारे ज़मीन पर’ एक बच्चे की खास ज़रूरतों और उसकी छिपी प्रतिभा की कहानी कहती है। ‘इकबाल’ में हम देखते हैं कि गूँगा-बहरा बच्चा भी क्रिकेटर बनने का सपना देख सकता है। ‘किल्ला’ संवेदनशीलता से बताती है कि नया माहौल बच्चों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और ‘धनक’ भाई-बहन के रिश्ते की मिठास और उम्मीदों से भरी यात्रा को खूबसूरती से सामने रखती है।

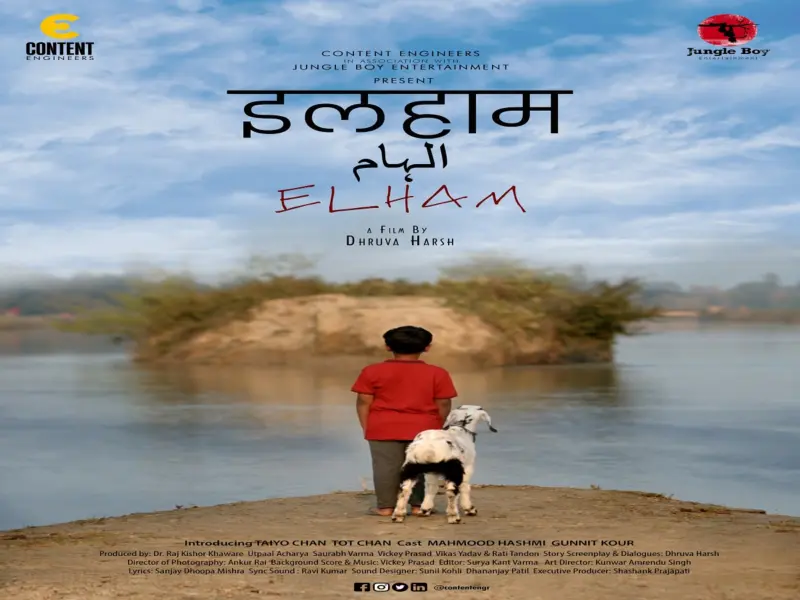

अंग्रेज़ी साहित्य के विद्यार्थी और युवा फ़िल्म निर्देशक ध्रुव हर्ष भी अपनी फ़िल्म ‘इलहाम’ के लिए एक ऐसा ही विषय चुनते हैं।

ध्रुव की फ़िल्म एक छोटे बच्चे फैज़ान और उसकी बकरी ‘डोडू’ के रिश्ते पर आधारित है। यह फ़िल्म बच्चों की मासूमियत के साथ-साथ विश्वास, प्रेम और त्याग के अर्थों को बेहद गहराई से छूती है। उत्तर प्रदेश के अवधी बोली वाले ग्रामीण इलाके के एक गरीब मुसलमान परिवार और ईद-उल-अजहा की पृष्ठभूमि पर रची गई यह कहानी गरीबी और मासूम इच्छाओं से गुजरती हुई अंत आते-आते विश्वास की गहराई तक पहुँचती है। कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के एक गाँव की है। फैज़ान और उसकी बहन को देखकर ‘चिल्ड्रेन ऑफ हेवेन’ के भाई-बहन याद आ जाते हैं। बहन अपनी उम्र के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदार है, जबकि फैज़ान कल्पनाशील और खिलंदड़ा लड़का है। उसके पिता घर में बकरी लाते हैं तो वह उसे अपने एक साथी की तरह देखने लगता है। इसी दौरान सूफ़ी फ़क़ीर भी कहानी से जुड़ता है और त्याग, प्रेम और विश्वास की बातें करता है। अंत तक आते-आते फ़िल्म अपनी हदें तोड़ती हुई भारत के विशाल भूभाग में रहने वाली बड़ी आबादी के आर्थिक संघर्ष, छोटे सपनों, अच्छाइयों और आस्था की कहानी बन जाती है।

इस फ़िल्म के ग्रामीण मुसलिम परिवेश को देखते हुए मुझे बार-बार 1978 में आई मुज़फ़्फ़र अली की गमन याद आती रही। दोनों फ़िल्मों के बीच क़रीब 45 बरस का फ़ासला है, मगर ऐसा लगा जैसे अवधी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गमन जहां अपने समय में विस्थापन की पीड़ा को दर्ज कर रही थी, वहीं ‘इलहाम’ भी एक गरीब आस्थावान मुसलमान परिवार के रोज़ी-रोटी के संघर्ष को बयान करती है। धीरे-धीरे परंपरागत हुनर जो कभी उन तमाम परिवारों की रोजी-रोटी का साधन होते थे, हाशिये पर सिमटते जा रहे हैं। शिक्षा का अभाव बदलती हुई दुनिया से उन्हें जोड़ नहीं पा रहा। ध्रुव ने फ़िल्म का मिज़ाज यथार्थवादी रखा है, लेकिन इस यथार्थ में कड़वाहट नहीं है बल्कि उम्मीदों और भावनाओं की कोमलता है। फैज़ान के माता-पिता बने मोहम्मद हाशमी और गुनीत कौर की सहजता फ़िल्म को विश्वसनीय बनाती है। इसकी कहानी एक बेज़ुबान जानवर की कुर्बानी के खिलाफ खड़ी होती है। निर्देशक इस विषय को कोई धार्मिक-राजनीतिक रंग दिए बिना बच्चों के नज़रिए से प्रस्तुत करता है, जो इसे अपने किस्म की बिल्कुल अलग फ़िल्म का दर्जा देता है। यह बच्चों की कोमल दुनिया में दाखिल हो जाती है, जहां त्याग व प्रेम जैसे मूल्यों को वे कितनी सहजता से जी लेते हैं।

फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी इसका सबसे खूबसूरत और सशक्त पहलू है। अंकुर राय के कैमरे ने ग्रामीण परिवेश और भावनात्मक दृश्यों को गहराई दी है। रमा शंकर सिंह ‘द वायर’ में प्रकाशित अपने आलेख में कहते हैं, “पानी की लहरों, खिलते फूलों और आम के बागानों के बीच बनी ईदगाह के दृश्य दर्शकों को अवध के शांत ग्रामीण परिदृश्य में पहुँचा देते हैं।” फ़िल्म का तकनीकी पहलू बहुत ही सशक्त है, जो बतौर निर्देशक ध्रुव से बहुत उम्मीदें जगाता है। ख़ास तौर पर जिस तरह ध्वनि प्रभाव के ज़रिए उन्होंने ग्रामीण जीवन की छोटी-छोटी हलचलों को पकड़ा है, वह विश्व-स्तरीय है। पटकथा के स्तर पर नाटकीय तनाव की कमी कहीं-कहीं खलती है। हालांकि फ़िल्म की धीमी गति गाँव के जीवन की शांत लय से मेल खाती है, मगर कभी-कभार यह ठहरा हुआ-सा लगता है।

निर्देशक की निगाह थोड़ा-थोड़ा सब कुछ अंकित करती चलती है, गांव का परिवेश, स्कूल का माहौल, परिवार में संतुलन बनाती स्त्रियां, रोजगार की तलाश में भटकते, जुगाड़ लगाते पुरुष – सब कुछ है। मगर कभी-कभी ऐसा लगता है कि फैज़ान की दुनिया पर कैमरा थोड़ा और ठहरता तो कुछ और आयाम खुलते। बच्चों की सरल और मासूम दृष्टि से पटकथा में जटिल भावनाएँ सहज और प्राकृतिक रूप से सामने आती हैं, जिससे संवाद और व्याख्या की जरूरत कम हो जाती है। दृश्यात्मक प्रस्तुति में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। लो एंगल शॉट्स, बच्चे की आंखों के स्तर पर फ्रेमिंग और छोटे विवरणों या प्रतीकों का इस्तेमाल कहानी में भावनात्मक गहराई पैदा करता है। मीरा नायर, दीपा मेहता या पायल कपाड़िया की तरह ध्रुव अपने विषय से एक सचेत दूरी बनाकर रखते हैं, ताकि भावुकता से बचा जा सके और अपनी बात कहते हुए भी फ़िल्म में विचार की गुंजाइश बनी रहे।

मीरा नायर या दीपा मेहता पात्रों की भावनाओं को दिखाने के लिए क्लोज़-अप या संवाद के बजाय मीडियम शॉट, प्रतीकात्मक दृश्य और प्राकृतिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इससे दर्शक स्वयं पात्रों की मानसिक स्थिति और भावनाओं को अनुभव कर पाते हैं, बिना निर्देशक की व्यक्तिगत व्याख्या या भावनात्मक हस्तक्षेप के। पटकथा में भी यह तकनीक काम आती है। संवाद भी सीमित और आवश्यक रखे जाते हैं, ताकि कहानी अपने आप बोले। ‘इलहाम’ में ध्रुव हर्ष ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया है; उन्होंने फैजान और डोडू के रिश्ते को ऐसे फ्रेम और दृश्य माध्यमों से प्रस्तुत किया कि दर्शक सीधे बच्चे की नजर से भावनाओं और संघर्ष को महसूस करें, जबकि निर्देशक का हस्तक्षेप न्यूनतम रहे। यही खूबी इसे सार्वभौमिक भी बनाती है। ‘इलहाम’ को देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित फ़िल्म समारोहों में सराहा गया है। इस फ़िल्म को 23वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, लंदन के रेनबो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, जागरण फ़िल्म महोत्सव, शिमला अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 11वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बाल फ़िल्म महोत्सव और भारत-विदेश के कई अन्य फ़िल्म महोत्सवों में प्रदर्शित किया गया है।

फ़िल्म के निर्देशक ध्रुव हर्ष उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से आते हैं। ध्रुव नए दौर के उन फ़िल्मकारों में हैं, जो यथार्थ, संवेदना और जीवन के दार्शनिक पहलुओं को बड़ी सहजता से आपस में पिरो देते हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में पीएचडी की और आगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट-डॉक्टरेट किया। वे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के डॉक्टोरल फ़ेलो भी रह चुके हैं। निर्देशन में कदम रखने से पहले ध्रुव ने कई नाटक भी लिखे, जिनमें ‘द बर्निंग इंस्टिंक्ट’, ‘चे: अ रोमांटिक रिवोल्यूशनरी’ और ‘सिगरेट एंड शेक्सपीयर’ प्रमुख हैं। फ़िल्म निर्देशन के क्षेत्र में ध्रुव हर्ष ने 2015 में कदम रखा। ‘इलहाम’ 2023 में पूरी हो गई थी, अभी इसका सार्वजनिक या ओटीटी पर प्रदर्शन बाकी है। जब यह फ़िल्म ढाका अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह और लंदन के रेनबो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में दिखाई गई तो इसने बच्चों की फ़िल्मों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई।

फ़िल्म के प्रदर्शन के दौरान निर्देशक ध्रुव हर्ष ने मीडिया से बातचीत में साझा किया था कि बचपन में उन्हें ईश्वर पर गहरा विश्वास था और जानवरों से गहरा लगाव। पालतू जानवरों को खोने का दुख उनके लिए जीवन और आस्था को समझने का अनुभव बना, और ‘इलहाम’ उसी संवेदना को व्यक्त करती है, जहां मासूमियत, प्रेम और विश्वास जीवन की कठिनाइयों में भी इंसान को सहारा और दिशा दे सकते हैं। माजिद मज़़ीदी कहते हैं, “बच्चे बिना किसी बनावट के सच देखते हैं; उनकी नजर से सिनेमा ईमानदार और सरल बन जाता है।” इलहाम ईमानदार और सरल सिनेमा की दिशा में किया गया एक प्रयास है।