कला जब केवल सौंदर्य का उत्सव न होकर प्रतिरोध की भाषा बन जाती है, तब उसका हर एक हाव -भाव समाज की जड़ता को चुनौती देने लगता है। ढोलक की थाप और घुंघरू की गूँज तब केवल लय नहीं रह जाते, बल्कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक फैले अस्वीकार और अपमान के खिलाफ़ उठी हुई आवाज़ बन जाते हैं। नवनीत नीरव का उपन्यास ‘नाच’ इसी आवाज़ की कथा है। यह उस किशोर की व्यथा है, जो समाज की रूढ़ियों से जूझते हुए भी नृत्य की ताल पर अपना अस्तित्व तलाशना चाहता है। सरोज का नृत्य मंच पर नहीं, बल्कि समाज की कठोर मानसिकताओं पर होता है—जहाँ हर उठाया गया कदम एक प्रश्न है, हर मुद्रा एक प्रतिरोध है और हर ताल एक मुक्ति की उद्घोषणा।

आज का भारतीय समाज बाहरी रूप से भले ही आधुनिक और प्रगतिशील दिखाई देता हो, किंतु उसकी गहराइयों में अब भी जातिगत असमानताएँ, पितृसत्तात्मक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति संकीर्ण दृष्टि मौजूद है। कला को अक्सर केवल मनोरंजन का साधन मान लिया जाता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति प्रतिरोध, आत्म-अभिव्यक्ति और अस्मिता की खोज में निहित है। समाज अब भी यह तय करता है कि किस वर्ग या लिंग के लोग किस कला में भागीदारी कर सकते हैं और कौन-सा क्षेत्र उनके लिए वर्जित है। ऐसे समय में नवनीत नीरव का उपन्यास ‘नाच’ केवल साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि समाज की जड़ताओं को चुनौती देने वाला आईना बन जाता है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में यह उपन्यास खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह हमें याद दिलाता है— कला हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जाति और लिंग की रूढ़ियाँ जब भी किसी कलाकार की आकांक्षाओं को दबाती हैं, तब ‘नाच’ जैसी रचनाएँ यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या हम सचमुच संवेदनशील समाज बनने की ओर अग्रसर हैं, या केवल परंपराओं के बोझ तले दबे रहना चाहते हैं।

किशोर और युवा पाठकों के लिए ‘नाच’ की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। किशोरावस्था वह दौर है, जब भीतर छिपी प्रतिभा और आकांक्षाएँ पहली बार उभरती हैं। यह समय आत्मविश्वास, आत्म-अभिव्यक्ति और स्वतंत्र सोच का है, किंतु साथ ही यह समाज और परिवार द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों और अपेक्षाओं का भी दौर होता है। सरोज का संघर्ष हर उस किशोर की व्यथा है, जो अपनी कला और रुचि को जीना चाहता है, लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रह उसे रोकते हैं। ‘नाच’ युवाओं को यह विश्वास दिलाता है कि कला केवल शौक नहीं, बल्कि अस्मिता और स्वतंत्रता का मार्ग है।

‘नाच’ समकालीन समाज के लिए चेतना का ग्रंथ है और किशोर पाठकों के लिए मार्गदर्शक। यह उन्हें सिखाता है कि संघर्ष से घबराए बिना अपनी प्रतिभा और संवेदनाओं पर अडिग रहना ही सच्चा साहस है। समाज बदलने का बीज अक्सर किशोर मन में ही अंकुरित होता है, और ‘नाच’ उस बीज को जीवनदायी जल प्रदान करता है।

‘नाच’ पढ़ते हुए लगता है जैसे हम केवल एक कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि हजारों वर्षों से चले आ रहे संघर्षों के चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इतिहास और वर्तमान एक-दूसरे का हाथ थामते हैं और कलाकार की पीड़ा को शाश्वत बना देते हैं। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कला किसकी है? क्या वह केवल उच्च वर्गों की विरासत है, या फिर हाशिए पर खड़े उस कलाकार का भी अधिकार है, जो अपने हर पसीने की बूँद में नृत्य की लय महसूस करता है?

नवनीत नीरव का उपन्यास ‘नाच’ केवल एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज का आईना है, जो कला और कलाकार दोनों को अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों की कसौटी पर कसता है।

‘नाच’ का केंद्रीय पात्र सरोज है, जिसके भीतर नृत्य के प्रति गहरी ललक और कला को जीवन का मार्ग बनाने की आकांक्षा है। लेकिन यही आकांक्षा उसके लिए सामाजिक विडंबना, पारिवारिक अस्वीकृति और जातिगत अवरोधों का कारण बनती है।

यह उपन्यास दो समानांतर कथाओं में विकसित होता है—एक वर्तमान की, जहाँ सरोज अपने समय और समाज से जूझ रहा है; और दूसरी ढाई हजार साल पुरानी, जिसमें कृशाश्व-शिलालीन की कथा है। दोनों कथाएँ मिलकर एक चक्र रचती हैं—इतिहास और वर्तमान का ऐसा चक्र जिसमें कलाकार का संघर्ष, अस्वीकृति और मुक्ति की आकांक्षा एक-दूसरे में प्रतिबिंबित होती है।

सरोज, उपन्यास का नायक, समाज की परंपरागत धारणाओं के विपरीत जाकर नृत्य को अपनाना चाहता है। शिक्षित परिवार में जन्मा होने के बावजूद, उसके लिए यह रास्ता सहज नहीं है। परिवार और समाज, दोनों ही नृत्य को पुरुष के लिए अस्वीकार्य मानते हैं। हालांकि नृत्य यहाँ केवल शौक नहीं, बल्कि सरोज के लिए अस्मिता और मुक्ति का माध्यम है। किंतु उसे बार-बार यह एहसास कराया जाता है कि कला भी सामाजिक संरचना से मुक्त नहीं है। सरोज को अपने मास्टर साहब से प्रेरणा मिलती है, परंतु यह प्रेरणा भी समाज की कठोर मानसिकता से बार-बार टकराती है। इस कथावस्तु में केवल एक युवक का संघर्ष नहीं, बल्कि उन तमाम कलाकारों का दर्द समाहित है, जो जाति, लिंग और पेशागत अस्वीकृति की त्रासदी झेलते हैं।

‘नाच’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपन्यास कला और जाति के संबंधों को गहराई से उजागर करता है। इस उपन्यास के माध्यम से नीरव यह दिखाते हैं कि—कला जाति-निर्पेक्ष नहीं होती, बल्कि सामाजिक संरचना में गहरे पूर्वाग्रहों से बंधी होती है। अवसर की असमानता केवल शिक्षा या नौकरी में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी मौजूद है। सरोज का संघर्ष दरअसल उस सामूहिक संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें कलाकार अपनी प्रतिभा को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं।

‘नाच’ केवल जातिगत विमर्श तक सीमित नहीं है, यह लिंग आधारित रूढ़ियों को भी चुनौती देता है। नृत्य परंपरागत रूप से स्त्रियों से जुड़ी विधा मानी जाती रही है। पुरुष जब इसे अपनाता है, तो समाज उसे संदेह, उपहास और अस्वीकार्यता की दृष्टि से देखता है। सरोज का नृत्य करना, दरअसल पितृसत्ता के प्रति विद्रोह है—जहाँ पुरुष को केवल शक्ति, कठोरता और श्रम से जोड़ा गया है, वहाँ उसकी नृत्यकला स्त्रीत्व, कोमलता और संवेदनशीलता का उत्सव है। इस तरह उपन्यास यह प्रश्न उठाता है कि— क्या समाज पुरुषों को संवेदनशील, कलात्मक और स्त्री-सुलभ गुणों के साथ स्वीकार करने को तैयार है?

‘नाच’ में नृत्य केवल मंचीय प्रदर्शन नहीं है। यह आत्म-अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, और सबसे बढ़कर अस्मिता का प्रतीक है। सरोज जब नृत्य करता है, तो उसके भीतर दबा हुआ दर्द, अपमान और अस्वीकृति बाहर आता है। उसका नृत्य केवल सौंदर्य की अनुभूति नहीं, बल्कि प्रतिरोध की भाषा बन जाता है। नृत्य के माध्यम से सरोज अपनी पहचान और सामाजिक बंधनों को चुनौती देता है। कला उसके लिएमु क्ति का द्वार है—जहाँ वह समाज की सीमाओं से परे जाकर स्वयं को संपूर्ण रूप में जी सकता है।

‘नाच’ की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता इसकी द्विकथात्मक संरचना है। वर्तमान कथा – सरोज का संघर्ष, उसका परिवार, मास्टर साहब, और सामाजिक अस्वीकार्यता। प्राचीन कथा – ढाई हजार साल पहले की कथा, जिसमें कृशाश्व-शिलालीन के प्रसंग हैं। इन दोनों कथाओं का एक-दूसरे से गहरा संबंध है। प्राचीन कथा यह दिखाती है कि कला और कलाकार का संघर्ष केवल आज की समस्या नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ा हुआ चक्र है। वर्तमान कथा उस ऐतिहासिक पीड़ा का विस्तार है, जो अब भी हमारे समाज में जीवित है। इस तरह ‘नाच’ में समय का चक्र (Cycle of Narratives) रचा गया है— जहाँ इतिहास और वर्तमान मिलकर यह उद्घोष करते हैं कि कलाकार की अस्मिता की लड़ाई अनवरत है, और समाज अब भी अपनी जड़ताओं से मुक्त नहीं हुआ है।

उपन्यास केवल सरोज की कथा नहीं कहता, बल्कि इसमें कई उपकथाएँ हैं – मास्टर साहब, इस पात्र के जरिए लेखक ने एक गुरु का संघर्ष, जो कला को जीवन मानता है दर्शाया है।बिल्ली और उसके बच्चे – मासूमियत और संवेदनशीलता का रूपक हैं । उपन्यास में समानांतर चलती कथा है कृशाश्व-शिलालीन की कथा । इस कथा के माध्यम से लेखक ने इतिहास का प्रतिरूप दर्शाना चाहा है। ये उपकथाएँ मिलकर कथा को बहुआयामी बनाती हैं। पाठक केवल सरोज के साथ नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक संरचना के साथ संवाद करने लगता है।

‘नाच’ उपन्यास के सामाजिक संदर्भ और समकालीनता पर यदि विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि ‘नाच’ का सामाजिक संदर्भ अत्यंत व्यापक है। यह उपन्यास दिखाता है कि आज भी हमारे समाज में कला को पेशे के रूप में गंभीरता से स्वीकार नहीं किया जाता। जातिगत पूर्वाग्रह अब भी मौजूद हैं, जो प्रतिभा को दबा देते हैं। पितृसत्ता अब भी यह तय करती है कि पुरुष या स्त्री क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस दृष्टि से ‘नाच’ केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि समकालीन भारतीय समाज की आलोचना है। यह हमारी जड़ता, असहिष्णुता और संकीर्णताओं को उजागर करता है।

उपन्यास के तथ्य पर सोचते हुए जब मैंने इसकी कथा-शैली और शिल्प पर कुछ समय गुजारा तो महसूस हुआ कि नवनीत नीरव की कथा-शैली अत्यंत सहज, संवेदनशील और आत्मीय है। भाषा सरल तो है, लेकिन उसके भीतर भावनात्मक गहराई है। संवाद पात्रों की मानसिकता और सामाजिक यथार्थ को जीवंत कर देते हैं। इतिहास और वर्तमान की कथाओं का बुनाव एक प्रयोगधर्मी शिल्प का उदाहरण है। यह उपन्यास पाठक को केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उसे जीने का अनुभव कराता है।

‘नाच’ जैसे उपन्यास को यदि समग्रता में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि ‘नाच’ की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि— यह हाशिए की आवाज़ को साहित्य के केंद्र में लाता है। जाति, लिंग और कला जैसे प्रश्नों को जोड़कर एक समग्र विमर्श प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि समाज को केवल आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बदलने की आवश्यकता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक केवल सरोज की पीड़ा नहीं समझता, बल्कि अपनी ही मानसिकता और समाज की जड़ता से भी टकराता है। नवनीत नीरव का उपन्यास ‘नाच’ इसलिए विशेष है कि यह केवल एक साहित्यिक कथा नहीं, बल्कि युवा मन की जिजीविषा और समाज की जटिलताओं के बीच सेतु का कार्य करता है।

इस उपन्यास में कला और अस्मिता का शिक्षाप्रद संगम है। किशोरावस्था में अक्सर बच्चे अपने भीतर छिपी कलात्मक आकांक्षाओं से जूझते हैं। सरोज का संघर्ष उन्हें यह सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अस्मिता और आत्मविश्वास का स्रोत है। यह उपन्यास युवाओं को यह प्रेरणा देता है कि वे अपनी प्रतिभा के प्रति गंभीर हों और समाज के पूर्वाग्रहों के बावजूद उसे सँभालें। साथ ही उपन्यास यह भी बताता है कि जाति और सामाजिक समानता का बोध भारतीय समाज में किस तरह उलझा हुआ है। भारतीय समाज में जाति का प्रश्न अब भी प्रासंगिक है। यह उपन्यास किशोर पाठकों को यह समझने का अवसर देता है कि समानता और अवसर की निष्पक्षता क्यों आवश्यक है। सरोज की पीड़ा उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भेदभाव केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान की भी समस्या है।

लिंग-आयाम और रूढ़ियों से मुक्ति की बात करता ‘नाच’ उपन्यास स्पष्ट करता है कि समाज ने स्त्री और पुरुष के लिए काम और भूमिकाएँ तय कर दी हैं। सरोज का नृत्य करना, किशोरों के लिए यह संदेश है कि रूढ़ियों से बाहर निकलकर अपनी पसंद चुनना उनका अधिकार है। यह कथा किशोरियों को भी यह सिखाता है कि स्त्रियों पर लगाए गए सामाजिक बंधन कृत्रिम हैं, और हर इंसान अपनी प्रतिभा से उन्हें तोड़ सकता है। संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास करता यह उपन्यास केवल संघर्ष का चित्रण नहीं करता, बल्कि पाठक के भीतर गहरी संवेदनशीलता जगाता है। किशोर जब इसे पढ़ते हैं तो वे दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखते हैं। यह अनुभव उनके व्यक्तित्व को मानवीय और सहृदय बनाता है—जो आज की प्रतिस्पर्धी और कठोर दुनिया में अत्यंत आवश्यक है।

नाच उपन्यास में मौजूद दो कथाओं का चक्र इतिहास से सीखने की दृष्टि प्रदान करता है। ढाई हजार साल पुरानी कथा और वर्तमान का सरोज—दोनों किशोर पाठकों को यह समझाते हैं कि संघर्ष कभी नया नहीं होता।श्रहर पीढ़ी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस दृष्टि से उपन्यास उन्हें यह शिक्षा देता है कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ना चाहिए।

लेखक की दृष्टि किशोर मन के लिए सहज है और भाषा और भावनात्मक अपील जबरदस्त है। नवनीत नीरव ने ‘नाच’ को जटिल दार्शनिक भाषा में नहीं, बल्कि सहज, प्रवाहपूर्ण और भावनात्मक भाषा में लिखा है। यही कारण है कि यह उपन्यास किशोर पाठकों को बोझिल नहीं लगता। इसमें पात्रों के संवाद, संवेदनाएँ और छोटे-छोटे प्रसंग किशोरों के अनुभव संसार के बहुत करीब हैं।

यदि आपके मन में सवाल उठता है कि पाठकों को ‘नाच’ क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यह उपन्यास बताता है कि कला केवल उच्च वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सबका अधिकार है। क्योंकि यह युवाओं को यह प्रेरणा देता है कि अपनी प्रतिभा के प्रति सच्चे रहना, सामाजिक अस्वीकृति से भी बड़ा मूल्य है।क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम समाज में कितनी बार केवल रूढ़ियों के कारण किसी की आकांक्षा कुचल देते हैं। और सबसे बड़ी बात—क्योंकि यह उपन्यास पढ़ते हुए हम अपने भीतर भी झाँकते हैं, और पाते हैं कि हम सबके भीतर एक सरोज छिपा हुआ है, जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है । इस तरह, ‘नाच’ एक ऐसा उपन्यास है जिसे किशोर और किशोरी दोनों को अवश्य पढ़ना चाहिए।किशोरों के लिए यह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का पाठ है,तो किशोरियों के लिए यह समाज की रूढ़ियों से मुक्त होने और अपनी अस्मिता को पहचानने की प्रेरणा। यही गुण इसे सिर्फ साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और जीवनानुभव बना देते हैं।

नवनीत नीरव का ‘नाच’ समकालीन हिंदी कथा-साहित्य में एक मील का पत्थर है। यह केवल नृत्य की कहानी नहीं, बल्कि उस कलाकार की व्यथा है, जिसे समाज अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों के कारण स्वीकार नहीं कर पाता। इस उपन्यास में सरोज का संघर्ष—जाति, लिंग और कला की अस्मिता का संघर्ष है। वहीं दो कथाओं का चक्र—इतिहास और वर्तमान के बीच सेतु है। तथा उपकथाएँ—समाज की बहुस्तरीय विडंबनाओं को उद्घाटित करती हैं। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम सचमुच कला और कलाकार का सम्मान करते हैं? क्या समाज अपनी रूढ़ियों से मुक्त होकर मानवीय मूल्यों को अपनाने को तैयार है?

‘नाच’ हमें यह संदेश देता है कि— कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति और अस्मिता का साधन है। और जब तक समाज कलाकार की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका विकास अधूरा रहेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि ‘नाच’ उपन्यास जातिगत विमर्श, पितृसत्ता और कला की अस्मिता पर आधारित एक सशक्त रचना है, जो हिंदी साहित्य में विचार और संवेदना के नए द्वार खोलती है।

नवनीत नीरव का ‘नाच’ पढ़कर मन में यह गहरी अनुभूति उभरती है कि कला केवल कला नहीं, बल्कि मनुष्य के होने का सबसे गहरा प्रमाण है। सरोज जब नृत्य करता है, तो वह केवल ताल नहीं साधता, बल्कि उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ता है जो जाति, लिंग और परंपरा ने उसके चारों ओर कस दी हैं।

यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि कलाकार का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक मुक्ति का मार्ग है। उसकी पीड़ा उन तमाम अनसुनी आवाज़ों की पीड़ा है, जो अब तक हाशिए पर कैद रही हैं।

‘नाच’ के दो कथानक—वर्तमान का सरोज और प्राचीन कृशाश्व—समय की धारा में मिलकर यह उद्घोष करते हैं कि कला का अस्वीकार केवल कलाकार का नहीं, पूरे समाज का अस्वीकार है। और जब समाज कलाकार को ठुकराता है, तो वह अपनी ही संवेदनाओं को नष्ट कर देता है।

इस समीक्षा को समाप्त करते हुए यही कहा जा सकता है कि ‘नाच’ केवल पढ़ी जाने वाली रचना नहीं है, बल्कि महसूस की जाने वाली व्यथा और जीने लायक अनुभव है। यह उपन्यास पाठक के भीतर वह प्रश्न छोड़ जाता है, जिससे बच पाना असंभव है— क्या हम सचमुच कलाकारों और उनकी कला का सम्मान करते हैं, या अब भी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों की कैद में हैं?

यही कारण है कि ‘नाच’ समकालीन हिंदी साहित्य में केवल एक कथा नहीं, बल्कि अस्मिता और मुक्ति का घोषणापत्र बनकर उभरता है। सरोज के नृत्य की गूँज पाठक के मन में देर तक गूँजती रहती है—जैसे किसी अंधेरी रात में दीपक की लौ, या किसी घुटन भरे वातावरण में खुली खिड़की से आई पहली ताज़ी हवा।

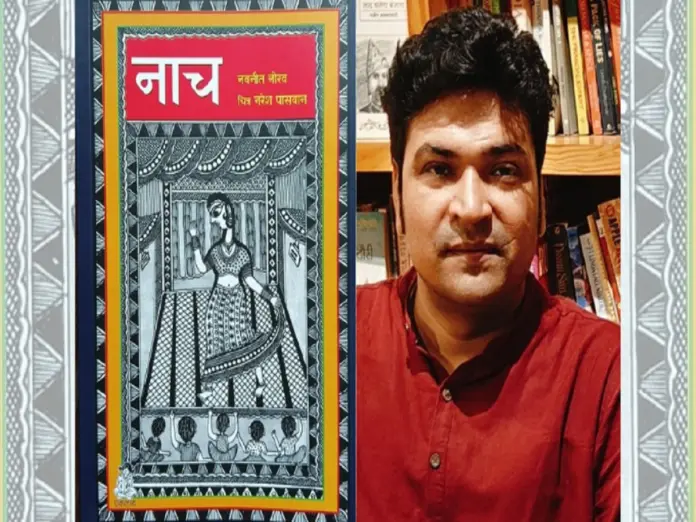

पुस्तक का नाम :- नाच

लेखक का नाम :- नवनीत नीरव

प्रकाशक का नाम :- एकलव्य फाऊंडेशन

पुस्तक का मूल्य :- 75 रुपये