यह किताब किसी जिज्ञासु-अन्वेषी के सफ़र की दास्तान भर नहीं है, न ही पहाड़ों और पर्यावरण को लेकर फ़िक्रमंद किसी सैलानी की साहसिक यात्रा का ब्योरा, इसे सोना खोदने वाले उन चिउँटों के देस तक पहुँचने के वृतांत तक भी सीमित नहीं किया जा सकता, जिनका ज़िक्र इस किताब के आवरण से लेकर अंदर जगह-जगह मिलता है; बल्कि ‘एक था जाँस्कर’ में इन सारे विषयों के साथ ही इतिहास, विज्ञान, धर्म-शास्त्र, साहित्य, पुरातत्व, मानव-शास्त्र, समाज-शास्त्र, तर्क-शास्त्र, लोक-कथाओं और आख्यानों के तमाम संदर्भ इस तरह समाहित हैं कि लेखक के रूबरू हालात के साथ ही पढ़ने वालों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का भरसक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं।

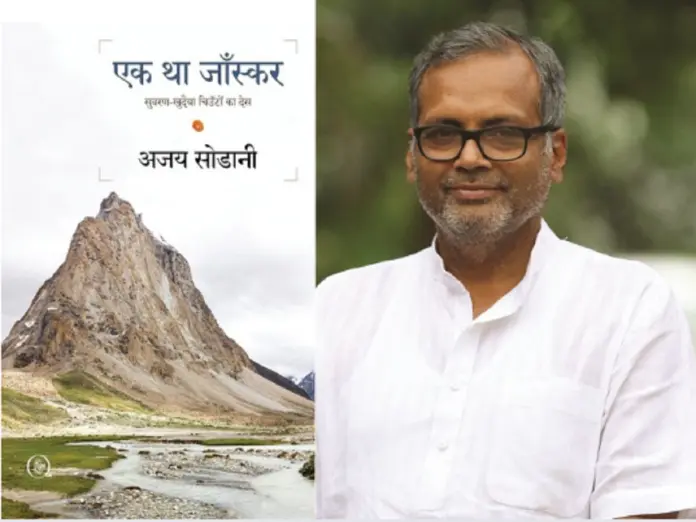

डॉ. अजय सोडानी की पहले लिखी हुई किताबें पढ़ चुके लोगों को उनके सरोकार के बारे में अलग से जानना ज़रूरी नहीं होगा और न ही यह कि उनकी कहन का ढंग और प्रवाह इतना दिलचस्प है कि इसे आद्योपांत पढ़े बिना करार नहीं मिलता। बारह बरस पहले यानी 2013 में जून के आख़िर में इंदौर से शुरू हुई उनकी यह यात्रा-कथा, बरास्ता मनाली, दारचा, रेरिक, जाँस्कर-सुमुडो, चुमिनाको घाटी, शिंगु-ला, ख़र्ग्यग-चु और कितनी ही ऊंची-नीची पर्वत श्रंखलाओं, संकरे और फैले हुए दर्रों, दरियाओं, ग्लेशियरों, घाटियों और मैदानों से होकर मध्य जुलाई तक जाँस्कर से निकल आने तक की तफ़्सील है। इन दौरान उन्हें मिले मानुष और गाँवों, नदियों और पहाड़ों, फूलों और घास के मैदान, बगारों और बर्सियों, पंगडंडियों और रास्तों, पेड़ों और परिदों से मुलाक़ात के शब्द-चित्र किताब को जैसे तस्वीरों की अलबम में तब्दील कर देते हैं। ऐसी तस्वीरें जिनमें भावनाओं का स्पंदन है, भीषण दुर्गम इलाक़ों में आबाद लोगों के समाज, उनकी जीवन-संस्कृति और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव है और बाहरी दुनिया के बढ़ते दख़ल के चलते लगातार बिगड़ती बात पर खीझ, क्षोभ और नाराज़गी के रंग भी इनमें दिखाई देते हैं। ये उन तस्वीरों से मुख़्तलिफ़ हैं, जो लेखक ने अपने कैमरे से बनाई हैं और जिनमें से कुछ इस किताब का हिस्सा भी हैं।

वामन चूँकि अवतार रहे सो उनके दो डग में ही तीनों लोक समा गए थे, डॉ. सोडानी ने चार डग में अभियान पूरा करके अपना अभीष्ट पाया। इसका आशय सिर्फ़ सोने की खुदाई करने वाले चिउँटों की असलियत मालूम कर लेना ही नहीं है, जिनका ज़िक्र महाभारत में आता है, हेरोडोटस-गल्प (490-415 ईसा पूर्व) में आता है और जिनकी तलाश में मेगस्थनीज़ (350-290 ईसा पूर्व), नियार्ख़स (325 ईसा पूर्व) और टॉलमी (90-170 ईसवी) ने हेरोडोटस-गल्प में वर्णित इलाक़े की पहचान करने के लिए ख़ासी माथा-पच्ची की। मूरक्राफ़्ट, कनिंघम, फ़्रेन्की और मिशेल पेस्सेल जैसों ने भी सोना सूँघ लेने वाले इन जीवों की तलाश में समय खपाया। अपने सफ़र में वह इस गुत्थी को तो सुलझाते ही हैं, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और कृष्णनाथ सरीखे कई घुमक्कड़ पुरखों के अनुभवों और वृतांतों का हवाला देकर दौर-ए-हाज़िर से वाक़िफ़ कराते चलते हैं, तमाम तरह के नामों के उत्स तक पहुँचाते हैं, क़बीलों और उसके बाहर के लोगों की ज़िंदगी और उनमें आ रहे बदलाव बयान करते हैं, नदियों और झरनों और परिंदों और फूलों और कुदरत की अनूठी छटाओं के दिलकश ब्योरे पेश करते हैं, याक और ज़ो और ज़ामू का भेद बताते हैं, जो इस किताब को पढ़ने से पहले कम से कम मेरी जानकारी में नहीं था, यों बौद्ध धर्म में यक़ीन करने वालों की आबादी के बाहर बने माने के धार्मिक-सांस्कृतिक मतलब ही कहाँ मालूम थे! रख उस पे नज़र जो कहीं ज़ाहिर में है पिन्हा/ वो भी तो कभी देख जो मंज़र में नहीं है… डॉ. सोडानी ने आसिम वास्ती के इस शेर का संदर्भ तो दिया ही है, इस पर सचमुच अमल करके पाठकों को वह भी दिखाया है, जो मंज़र में कहीं नहीं है।

हम जानते हैं कि शिमला, मनाली, रोटांग (रोहतांग) के साथ ही लाहौल-स्पीति, लदाख-लेह जाने वाले सैलानियों की तादाद हाल के वर्षों में बेतहाशा बढ़ी है, जाँस्कर जाकर आने वाले भी कितने ही हैं, जिनके प्रकृति दृश्यों की तस्वीरों से ज़्यादा अगर हम कुछ और जानते हैं तो वो यह कि वे कितनी तेज़ मोटर दौड़ाकर लौट भी आए, कि बस वहाँ का खाना समझ नहीं आया पर भौत मज़ा आया वगैरह। पहाड़ों में सड़कें जहाँ तक पहुँच जाती हैं, सैलानी वहाँ पहुँच ही जाते हैं, कि उनको सुभीता हो जाता है। दूसरे सैलानियों का तो पता नहीं मगर ‘एक था जाँस्कर’ के लेखक की चिंता इसी को लेकर है। पहले सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों का सीना चाक करते हैं, फिर जनरेटर और साउण्ड बॉक्स साथ ले जाकर ऐसी जगहों पर मस्ती करने वाली भीड़ वहाँ की शांति भंग करती है, प्रदूषण फैलाती है सो अलग।

यह प्रदूषण कई तरह का होता है और यह वृतांत उसकी भी पड़ताल करता है। मसलन, जेम्स लवलॉक के ‘गाया-सिद्धांत’ की विस्तृत व्याख्या और ‘होमियोस्टेटिस’ को परिभाषित करते हुए वह करोड़ों वर्षों से प्रकृति में जीवन-तत्वों के संतुलन को रेखांकित करते हैं। बताते हैं कि कैसे दुनिया भर के सारे जीव, सागर-पोखरे, रेगिस्तान, ग्लेशियर, चट्टानें और परती धरती गाया यानी क़ुदरत नामधारी जीव के हिस्से हैं। धर्म और विज्ञान की आड़ लेकर कैसे हमको ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जा रहा है, जहाँ भोग-विलास के सारे सरंजाम हमारे लिए ही हैं। सुख और सिर्फ़ सुख भोगने की इसी हवस के वशीभूत इंसान कैसे क़ुदरत का सीना चीरकर आगे ही बढ़ता जा रहा है। मसलन, जिस्पा में प्रस्तावित वह बाँध जिसे बाद में दोरचा के क़रीब कहीं बनाए जाने की तैयारी थी, दोरचा पंचायत को गाँव ख़ाली कराने के नोटिस पर रेरिक के नौजवान तेनझिन की द्रवित कर देने वाली वह टेर कि “बाँधों के चलते विस्थापित हुए लोगों का हाल हमने सुना है जी। हम विस्थापित नहीं होना चाहते जी!”

क़ुदरत के क़ायदों को दरकिनार करके आगा-पीछा सोचे बग़ैर हर-सू होने वाले विकास का हल्ला उन्हें उद्विग्न करता है, दुखी भी करता है. ऐसे ही मौक़ों की तल्ख़ियाँ लेखक की कहन में जहाँ-तहाँ मारक व्यंग्य की शक्ल में नुमायाँ होती हैं। उनकी क़िस्सागोई की ज़बान खिलंदड़ी और कहीं-कहीं तो सधुक्कड़ी लगने लगती है पर चुटीली भी कम नहीं है। यह चुमिनाको के आसपास सुस्ताते समय का क़िस्सा है, जब उन्हें मालूम हुआ कि अभियान दल के साथ चल रहे खच्चर कहीं चले गए हैं और खच्चरों का मालिक उन्हें खोजने निकला है। लिखते हैं—’अवाम में आज़ादी की तड़प हाकिम को भारी पड़ सकती है। सोचता हूँ क्या खच्चर कभी स्वतंत्र हो सकेंगे? फिर सोचता हूँ, खच्चरों में उम्मीद है। कसमसाहट है। जाग है। नेता में उनकी अन्धश्रद्धा टूट रही। प्रार्थना करता हूँ—जैसे ये चेते, सब चेतें।’

प्रकृति के दोहन और पर्यावरण के लिए गंभीर ख़तरे वाली गतिविधियों पर एक और जगह उनकी टिप्पणी इसी बात की नज़ीर पेश करती है—:अब मैं चुप रहूँगा…नहीं कहूँगा कि पूर्वकाल में जिन बीहड़वासियों को असभ्य-जंगली कहा गया, उन-ही को अब पिछड़ा-अविकसित कहा जा रहा। नहीं कहूँगा कि लोगों को अपनी ही निगाह में नीचा दिखा, उनकी प्राकृतिक-सम्पदा हरण का दस्तूर मार्तु-विवाह प्रकरण के सहस्रों बरस बाद आज भी जस-का-तस है। यह कहना तो पाप ठहरा कि पूर्वकाल में जो राजशाही ने किया वही काम आज लोकशाही व तनखैया वैज्ञानिक एकजुट हो कर रहे।

मार्तु के ब्याह का यह प्रसंग सुमेरियन गल्प से आया है। सुमेरियनों के दिलमुन यानी स्वर्ग-देस कहे गए अंचल को तमाम तर्कों के हवाले से जाँस्कर ठहराते हुए हेरोडोटस के समय में इसे असभ्यों का देश कहे जाने की रोचक मीमांसा की है। ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय और नाज़ारोफ़ के लदाख को ‘स्वागत शून्य देश’ बताने और इसके बर-अक्स कृष्णनाथ के ब्योरों में उन्हें सत्कारशील कहने पर उनका निष्कर्ष है – ‘जाकी रही भावना जैसी।’ डॉ. सोडानी के क़िस्सों में जिन लोगों से मुलाक़ात का ज़िक्र आता है, ऊष्मा से भरपूर उनका आत्मीय व्यवहार और खुलापन तो कृष्णनाथ के अनुभवों की ताईद करता है। जँस्करी-समाज की जीवन-पद्धति के तमाम पहलुओं को समझने की उनकी कोशिश में बहुपति-प्रथा वाला प्रसंग पढ़ रहा था कि संयोग से उसी रोज़ के अख़बारों में सिरमौर में हट्टी समुदाय की एक युवती के दो भाइयों का वरण करने की ख़बर पढ़ने को मिली।

हिमालय के इस नुमाइशख़ाने में तस्वीरों की शक्ल में जँस्करी जनजीवन की झाँकी है, पशु, पक्षी और पहाड़ हैं, और चट्टानों की कुछ ऐसी छटाएं भी हैं जिनमें क़ुदरत की कूची का रचा सौंदर्य छलकता मालूम होता है। डॉ. अजय की सहधर्मिणी और उनकी यात्राओं की संगिनी डॉ. अपर्णा सोडानी के बनाए कई रेखाचित्र भी किताब में शामिल हैं। हिंदुस्तानी और मालवी ज़बान के साथ जगह-जगह आए अड़बंगी, ठरना, बिछलना जैसे अवधी के शब्द बहुत भले मालूम देते हैं।

आज के उत्सव-प्रिय मगर हिंसक समय में क़ुदरत की कोमलता बचाए रखने के सवाल को मज़बूती से प्रस्तुत करने वाली यह किताब नूतन जानकारियों से भरी हुई है। एक नज़र में इसका शीर्षक किसी रवायती क़िस्से की शुरुआत-सा लगता ज़रूर है मगर मुझे लगता है कि अपनी यात्रा के एक दशक बाद यह किताब लिखते समय लेखक को यह यक़ीन ज़रूर रहा होगा कि जिस जाँस्कर से मिलकर वह आए थे, उसकी सूरत और सीरत भी अब तक काफ़ी बदल चुकी होगी। वह वैसा ही नहीं बचा रह गया होगा। किताब के आख़िर में टिप्पणियों का विस्तृत खंड बहुतेरे संदर्भों को अच्छी तरह से समझने की कुंजी है, तो 88 ग्रंथों और शोध पत्रों की लंबी सूची इस बात की गवाही देती है कि यात्रा-रिपोर्ताज से बहुत आगे यह मेहनत से तैयार किया हुआ एक और ग्रंथ है, जो जिज्ञासु पाठकों और शोध करने वालों के लिए महत्व का साबित होगा।