हिंदी में किसानों की आत्महत्या को लेकर कितने उपन्यास हैं? यह भी एक रूढ़ सवाल बन गया है जिसे शायद हम अपने आलोचनात्मक विवेक का परिचय देने के लिए बीच-बीच में पूछने रहते हैं- या फिर खुद को यह तसल्ली देने के लिए कि हमारे भीतर किसानों को लेकर संवेदना बची हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि धीरे-धीरे ये किसान मारे लिए आंकड़ों में बदलते जा रहे हैं, उन्हें एक जीवित समाज की इकाई के तौर पर समझने और महसूस करने लायक हमारा संपर्क उनसे नहीं बचा है। जिसे ‘अग्रेरियन क्राइसिस’ या कृषि-संकट की तरह देखने का नया रिवाज बन रहा है, वह दरअसल कितनी गहरी सामाजिक-आर्थिक त्रासदी और टूटन का नतीजा है, इस बात को पहचानने वाला रचनात्मक साहित्य कभी-कभार ही देखने को मिलता है।

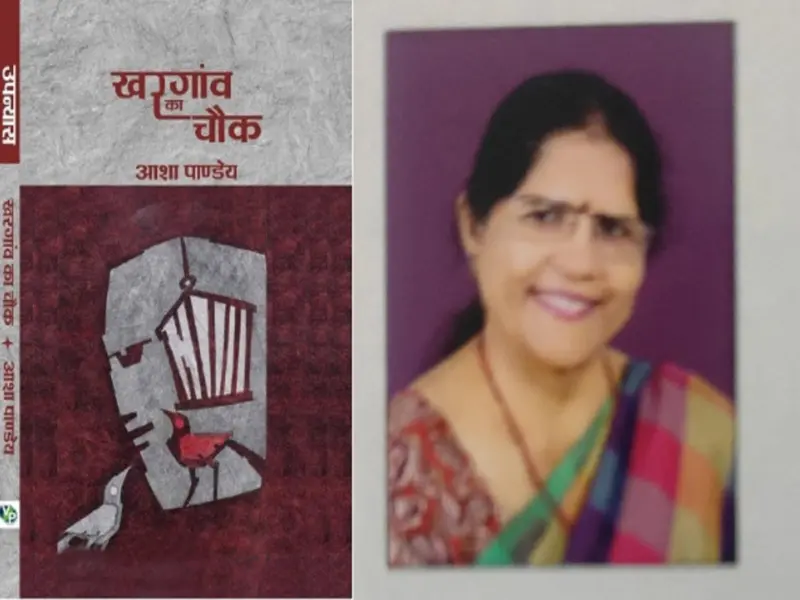

दरअसल यह सब लिखने की वजह आशा पांडेय का एक उपन्यास है- ‘खरगांव का चौक’ जिसे पढ़ना अपने समय के उस वेधक यथार्थ से आंख मिलाना है जो बहुत स्पष्ट है लेकिन जिसे देखने वाली नज़र हम खोते जा रहे हैं। यह उपन्यास अमरावती के एक गांव खरगांव को केंद्र में रखकर बुना गया है। संभव है नाम काल्पनिक हो लेकिन गांव वास्तविक है- या अमरावती- बल्कि पूरे महाराष्ट्र- में ऐसे ढेर सारे गांव हैं। जैसे-जैसे उपन्यास खुलता है, वैसे वैसे हम यहां रहने वाले किसानों से, उनके दैनंदिन बढ़ते संकट से, उनके लगातार बड़े होते दुखों से परिचित होते चलते हैं। एक किसान जब अपने लिए मरने का ‘विकल्प’ चुनता है तो किस विकल्पहीन हताशा में चुनता है, वह मरता है तो उसके साथ क्या-क्या चीजें मरती चली जाती हैं, कैसे बचे हुए परिवार खुद को संभालने की मरणांतक कोशिश करते रहते हैं, कैसे अभावों और तकलीफों से जूझते समाज एक-दूसरे से लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे का हाथ भी थामते हैं- यह सब किसी समाजशास्त्रीय तथ्य की तरह नहीं, बल्कि ऐसे सामाजिक यथार्थ की तरह हमारे सामने आता है कि हम परेशान हो उठते हैं। सरकारी अमले के लिए मरते किसानों की गिनती मुआवजे की औपचारिकता तक सिमटी रहती है और फिर उसमें ऊपर से नीचे तक एक भ्रष्ट व्यवस्था हिस्सेदार हो जाती है। यह उपन्यास याद दिलाता है कि किसान ज़मीन नहीं खेत बेचता है। जिस धुरी पर उसका जीवन टिका रहता है, वह धुरी ही जैसे हिल जाती है। खेत बिकते हैं तो किसान की आत्मा बिकती है। हालांकि इसकी प्रक्रिया कुछ पहले शुरू हो जाती है। पहले गाय-बैल बिकते हैं, और इसके बाद खेत बिकते हैं। कभी बारिश की वजह से फ़सल चौपट हो जाती है, कभी जानवर किसी रात आकर फ़सल को बरबाद कर जाते हैं, कभी बाज़ार की उठापटक में महंगे में उपजाई गई फ़सल को सस्ते में बेचना या मुफ़्त में बांटना पड़ता है। किसान लगातार घाटे में रहता है, क़र्ज़ में डूबा रहता है। वह बीमार पड़ा तब भी खेत बिकते हैं, घर में शादी या मरनी हुई तब भी खेत बिकते हैं। अब तो इन खेतों को शहरों के अमीर लोग ख़रीद लेते हैं ताकि यहां बंगले और फॉर्म हाऊस बनाएं, अपना काला पैसा उजला करें और अपने शनिवार-रविवार की शामें रंगीन करें। गांव में तालाब और सिंचाई की व्यवस्था होती है तो गांव या पास-पड़ोस का सबसे ताकतवर और संपन्न आदमी अपने खेतों के लिए पानी खींच लेता है।

खरगांव की कहानी भी यही है। कहानी के केंद्र में प्रथमेश है- एक छोटे किसान परिवार का लड़का। कभी उसके पिता और दादा समृद्ध हुआ करते थे, गांव भर में अपने ख़र्च पर भोज किया करते थे। लेकिन उसका बड़ा भाई संतोष पहले अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर होता है और एक दिन अंततः क़र्ज़ में उलझा ख़ुदकुशी कर लेता है। प्रथमेश अपने टूटे हुए परिवार को, अपनी बिलखती भाभी- शारदा- को और उनके दो बच्चों को देखता-संभालता है। लेकिन उपन्यास धीरे-धीरे बताता है कि पूरे गांव की यही हालत है। प्रथमेश उपन्यास का नायक नहीं, गांव के दूसरे लोगों जैसा ही है। स्थितियां बदल जाती हैं, नतीजे वही रहते हैं। यवतमाल और अमरावती के गांवों में शुरू में किसानों ने जान दी तो बड़ी ख़बर बनी, लेकिन धीरे-धीरे वह रुटीन होती जा रही है। किसानों के मरने की ख़बर स्थानीय अख़बारों के भीतरी पृष्ठों पर किसी कोने में छप जाती है, सरकारी अमला इसके बाद की औपचारिकता पूरी करता है और फिर मृतक का परिवार जीवन के नए संघर्ष में जुट जाता है।

आशा पांडेय का परिचय बताता है कि वे 22 साल से अमरावती में हैं। शायद यही वजह है कि वे इस समाज और इसके संकटों को बहुत गहराई से पहचानती हैं। पूरे उपन्यास में एक मराठी खुशबू पसरी हुई है। वहां के गांव-देहात की बोली-बानी, वहां का खानपान, व्यंजनों के नाम, परिधानों का ज़िक्र, सांस्कृतिक रीति रिवाज और उसके लोक रंग- यह सब बहुत सहजता से आया है। यहां ‘पराटी’ के झक ‘पांढरे’ फूल मिलते हैं- यानी कपास के सफ़ेद फूल। इन्हें ‘रानडुक्कर’ यानी सुअरों और ‘रोही’ यानी नीलगायों से बचाना होता है। लोग खुशी के मौक़े पर पुरणपल्ली, भजे, वरण आदि पकाते हैं, पानी न बरसा तो ढोंढी ढोंढी पानी दे का खेल खेलते हैं। ऐसा नहीं कि यह सब बहुत अनूठा या बाक़ी भारतीय समाज से अलग है- बस, शब्दावली और कुछ रस्मो-रिवाज बदले हुए हैं, लेकिन इनसे गुज़रते हुए यह समझ में आता है कि यह मराठी ग्राम-संस्कृति विराट भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है और वहां जिस तरह के संकट और भेदभाव हैं, वे यहां भी मौजूद हैं।

उपन्यास पढ़ते हुए लगता है कि हम जैसे खुद गांव की परिक्रमा कर रहे हैं। तमाम चुनौतियों और संघर्षों के बीच यह किसानों का जीवट है जो उन्हें बचाए रखता है। हालांकि यह लिखते लिखते यह दारुण सच्चाई सामने आ जाती है कि वहां हर साल हज़ारों किसान सल्फास खाकर या फंदे में झूल कर अपनी जान दे रहे हैं – कुछ तो इस उम्मीद में उनके मरने से जो मुआवजा मिलेगा, उससे परिवार की तकलीफ कुछ कम होगी।

निश्चय ही उपन्यास के सबसे सजीव हिस्से वही हैं जिनमें गांव के लोग अपने दुख या अपनी खुशियों में साझा करते हैं। आशा पांडेय ने इन्हें जीवंत कर दिया है। यह भी एक वजह है कि इस उपन्यास में एक पूरे समाज के कमज़ोर पड़ने और टूटते जाने की त्रासदी बहुत मार्मिक ढंग से, और कई ब्योरों के साथ उभर कर आती है।

लेकिन उपन्यास अपने कथ्य में जितना मज़बूत है, उसे देखते हुए यह ध्यान आता है कि इसके शिल्प पर कुछ और काम करने की ज़रूरत थी। कई जगह उपन्यास में अतिरिक्त हड़बड़ी और संक्षिप्तीकरण दिखाई पड़ता है- घटनाएं बड़ी तेज़ी से घट जाती हैं, कुछ जगहों पर वर्णनों में और विस्तार अपेक्षित रह जाता है। उपन्यास में एक बहुत फ़ीकी सी रेखा जैसी एक अनकही प्रेम कहानी भी है- प्रथमेश और नंदा की- लेकिन इसे भी कुछ खिलना चाहिए था, जो दिखाई नहीं पड़ता। बेशक, इन सब सीमाओं के बावजूद उपन्यास का प्रभाव बना रहता है- लेकिन वह एक ‘क्लासिक’ कृति में बदलने से रह जाता है।

यह अनायास नहीं है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए कुछ और उपन्यासों की याद आती है। पिछले दिनों बेहद चर्चित हुआ शिवमूर्ति का उपन्यास ‘अगम बहे दरियाव’ उत्तर भारत के गांवों की त्रासदी का आईना बन कर सामने आया है। इस उपन्यास में एक विराट सांस्कृतिक अनुगूंज दिखती है। इसी तरह हरियश राय का उपन्यास ‘माटी राग’ भी क़र्ज़ के जाल में फंसे किसानों की विडंबना को ठीक से पकड़ता है। मधु कांकरिया का उपन्यास ‘ढलती सांझ का सूरज’ महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर ही केंद्रित है और वहां भी इन्हें इनकी हालत से बाहर निकालने के लिए एक संस्थागत प्रयत्न की कल्पना है।

लेकिन आशा पांडेय का उपन्यास कुछ मायनों में भिन्न है। यह बिल्कुल समाज के बीच उतरा हुआ, उन्हीं की भाषा बोलता हुआ, उपन्यास है। इस उपन्यास में भी किसानों को इस अवसाद से बाहर लाने की एक कल्पना है। प्रथमेश के भाई श्रीहरी को अमरावती में बैंक में नौकरी मिल गई है, लेकिन श्रीहरी को अपने गांव की स्थिति सुधारनी है। वह सामूहिक प्रयत्नों का सहारा लेने की कोशिश करता है। शुरू में इस कोशिश पर उसके घरवालों को भी भरोसा नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे यह कोशिश रंग लाती है और अंत तक आते-आते उपन्यास का गांव- यानी खरगांव- काफी कुछ बदल चुका है।

तो यह सुखांत पर खत्म होता उपन्यास है। यह ज़्यादातर लेखकों की मंशा होती है कि उनका उपन्यास जिन समस्याओं की बात करता है, उनके समाधान के साथ ख़त्म हो। नायक अगर तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ दूर हो, गांव अगर संकट में है तो यह संकट कम हो। फिर यह भी सच है कि महाराष्ट्र के अलग-अलग ऐसे ढेर सारे सामूहिक प्रयत्न चल रहे हैं जिनमें अपनी तरह से वहां के कृषि संकट का प्रतिरोध खोजने की कोशिश जारी है। लेकिन अंततः अब तक ये प्रतिरोध नाकाफ़ी साबित हुए हैं। इस साल भी किसानों की आत्महत्या का क्रम बदस्तूर जारी है।

तो इस मोड़ पर उपन्यास में सदाशयता तो दिखती है, किसानों के- या पूरे गांव समाज के- भले का रास्ता खोजने की इच्छा नज़र आती है, लेकिन लगता है कि लेखक ने कुछ देर के लिए उस बीहड़ यथार्थ से आंख मूंद ली है जो इन किसानों को जीने लायक भी नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी कहना होगा कि यह उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए- इसे पढ़ते हुए हम उस संकट को समझ सकते हैं जो महाराष्ट्र में और बाक़ी देश में भी हर साल हज़ारों नहीं, लाखों ज़िंदगियों को अपने साथ ले जाता है। शायद वह इशारा भी समझ सकते हैं जो इन किसानों को बचाने में फिर भी कुछ काम आ रहा है।

पुस्तक- खरगांव का चौक

आशा पाण्डेय

वनिका पब्लिकेशन्स

पहला संस्करण 2025

192 पृष्ठ; कीमत- 400 रुपए

किताबों की सूची में संजीव साहब की ‘फांस’ का जिक्र होना चाहिए था.